MADAME WEB : LE VIDE DERRIÈRE LA TOILE

ELRIC LE NAVIGATEUR SUR LES MERS DU DESTIN : LA GRANDE FANTASY CHEZ DELIRIUM

LE PODCAST LE BULLEUR PRÉSENTE : LA NEIGE ÉTAIT SALE

- La sortie de l’album Le lierre et l’araignée que l’on doit à Grégoire Carle et que publient les éditions Dupuis dans la collection Aire libre

- La sortie de l’album Le dictateur et le dragon de mousse que l’on doit au scénario de Fabien Tillon, au dessin de Fréwé et c’est édité chez La boite à bulles

- La sortie de L’étudiante anglaise, premier tome sur deux de Zoé Carrington, le nouveau diptyque de Jim sorti aux éditions Grand angle

- La sortie de l’album Vivian Maier, claire-obscure que l’on doit au scénario de Marzena Sowa, au dessin d’Émilie Plateau et que publient les éditions Dargaud

- La sortie de l’album Audrey Hepburn, un ange aux yeux de faon qui prend place dans la collection 9 1/2 des éditions Glénat et que l’on doit au duo Jean-Luc Cornette au scénario et Agnese Innocente au dessin

- La réédition en intégrale de Fleur de nuit, album que l’on doit à Giovanna Furio pour le scénario, Marco Nizzoli pour le dessin et c’est édité chez Glénat.

BOLITA : LE DERNIER CHEF D'OEUVRE DE CARLOS TRILLO CHEZ ILATINA

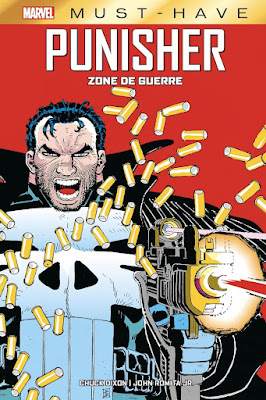

PUNISHER ZONE DE GUERRE : LE PUNISHER DE DIXON ET ROMITA JR EN MUST HAVE

MINDSET : LE POUVOIR DES ÉCRANS AVEC ZACK KAPLAN

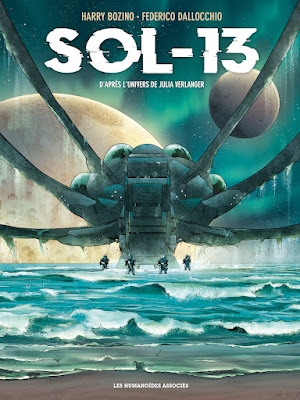

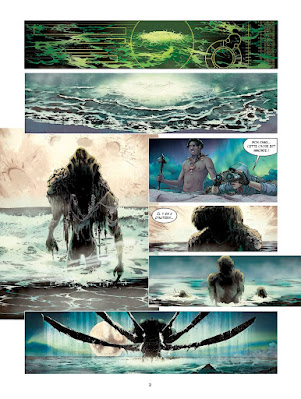

SOL-13 : L'UNIVERS SF DE JULIA VERLANGER CHEZ LES HUMANOS

Harry Bozino poursuit son travail d'adaptation de l'œuvre de Verlanger, après L'ange aux ailes de lumière et Hard rescue. Le moins que l'on puisse dire, ce qu'il le fait avec brio; l'histoire semble couler de source, ne présente aucun temps mort et reflète parfaitement une des grandes obsessions de l'écrivaine, à savoir la manière dont l'homme pourra un jour coloniser l'espace. Pour ce qui est du dessin, il est épaulé par un artiste argentin que nous avons déjà beaucoup apprécié chez DC, notamment avec la Suicide Squad : Federico Dallocchio. Son trait pur et riche en détails ne souffre d'aucun raccourci surfait. Sa prestation est d'autant plus importante que cet album nécessitait de représenter à la fois des paysages naturels, grandioses et inventifs (sous les mers, mais aussi de vastes plateaux brûlés par le soleil) et tout un attirail high-tech apporté par les hommes de la CDE ou employé par la civilisation Mokkai. Tout ceci fait donc de Sol-13 un album très plaisant à parcourir, qui évolue peu un peu en une sorte de révolte, avec un peuple de colons dominés qui s'appuie sur la force de frappe "terrienne", engagée bien malgré elle dans une intervention géopolitique dont il n'était pourtant absolument pas question au départ. Peut-on rester insensible à la souffrance des autres ? La réponse apportée ici est clairement non et c'est ce qui fera de Jatred un héros, après moultes hésitations. C'est aussi ce qui lui permettra de renouer les fils avec Eiko, après une longue brouille. Beaucoup d'action mais aussi de la réflexion, comme le veut la grande tradition qui a toujours accompagnée le meilleur de la science-fiction. Une édition soignée comme on en a l'habitude, avec les Humanoïdes Associés.

ALL-NEW VENOM T1 : QUI DIABLE EST LE NOUVEAU VENOM ?

Avec All-New Venom , Marvel joue une carte bien connue mais toujours efficace : transformer l’identité du porteur du symbiote en un jeu de ...

-

Comme chaque samedi désormais, nous vous proposons de plonger dans l'univers de la bande dessinée au sens le plus large du terme,...

-

UNIVERSCOMICS LE MAG' 46 Octobre 2024 / 60 pages / gratuit Disponible ici (lecture + téléchargement) : https://madmagz.app/fr/viewer/...

-

La semaine dernière, nous nous étions posés la question des plus beaux costumes de Spider-Man, depuis la création du personnage. Cette se...