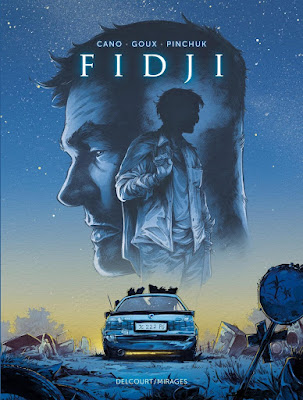

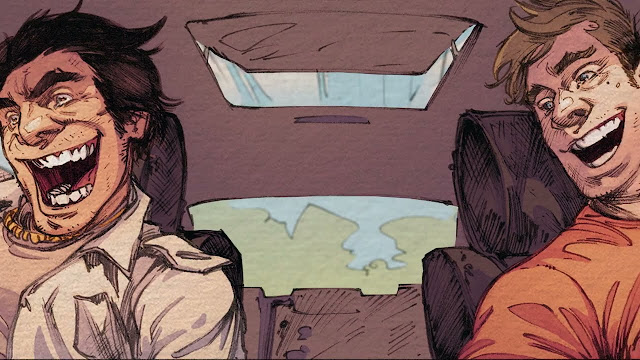

Fidji (chez Delcourt), c'est une bande dessinée de contrastes, qui ne laisse pas indifférent, qui en tous les cas nous laisse une étrange impression et l'impossibilité de décider. Je m'explique : l'essentiel de l'opinion que je peux formuler sur cet album revient à prendre en compte ma propre vision de l'existence, analyser quelles en sont les points saillants et importants, la philosophie qui est la mienne sur ce sujet. Le début de l'histoire, finalement, on le connaît : deux amis (Vincent et Sam) qui rêvent sur une plage à Bayonne, le futur est encore lointain, ils sont jeunes, tout peut arriver, y compris s'imaginer un jour aux îles Fidji. Et puis il s'agit de grandir, faire les 400 coups puis tremper dans de mauvais coups, prendre des chemins de traverse, qui certes vous donnent l'impression d'exister vraiment, mais ne vous amène au final nulle part. Jusqu'au jour où l'un des deux amis se range (Vincent), parvient à mettre derrière lui l'essentiel de ses erreurs, trouve une petite amie adorable qui le soutient et dont le père lui offre un emploi inespéré mais routinier. À partir de là, c'est une vie certes rangée qui attend le protagoniste, un peu plus grise et conformiste que celle qu'il menait auparavant, mais probablement - sur le long terme - ce que nous recherchons tous. Pour autant, ils traîne une dépression latente (ah, cette idée de devenir propriétaire et de s'endetter pour un trou de souris à Paris) se gave de médicaments pour accepter un présent qui ne lui convient pas. Mais surtout, il se laisse à nouveau entraîner dans la spirale de l'aventure et des gros problèmes, lorsque son pote de toujours revient le voir, après un an d'absence qu'il a passé aux Fidji, et lui propose une virée rocambolesque et délétère en voiture, jusqu'à Biarritz. Road trip au cours duquel les ennuis vont pleuvoir, au fil des kilomètres.

C'est tout de même un monde de réaliser que le divertissement et la vie à pleine dents, celle qui vaut la peine d'être vécue, sont systématiquement associés à des excès. Et qu'au contraire, vouloir se contenter des plaisirs de tous les jours, avoir une vie bien ordonnée, est considéré comme une tare. Comme s'il y avait là de quoi se taper une déprime éternelle. Les personnages de Jean-Luc Cano oscillent donc entre fragilité évidente et antipathie naturelle : celle que moi j'ai ressenti vis-à-vis de Sam, qui endosse ici le rôle du quasi parasite, qui vient ruiner la vie de son ami parce qu'il n'a pas su s'en construire une propre. Quant à Vincent, il lui faut choisir, rester cette esprit libre qui confine tout de même au petit branleur inqualifiable, ou au contraire grandir un peu. C'est une chose de s'amuser, de se retrouver entre amis, de savoir être léger quand il le faut, c'en est une autre de tomber dans la délinquance commune et les excès de stupéfiants. Bref, cette bande dessinée interpelle et secoue parce qu'elle interroge aussi le regard que nous portons sur notre vie, tout simplement. Les dessins de Pierre-Denis Goux sont absolument splendides et nous permettent de scruter chaque expression, toutes les émotions qui traversent les personnages, avec un brio et une efficacité remarquables. Ajoutons que les couleurs de Julia Pinchuk sont grandement pertinentes, capables d'illuminer certaines scènes et de les rendre inoubliables, d'ajouter couleurs et flammes dans un récit qui nous prouve que la vraie liberté n'est pas forcément celle que l'on croit. Adage à rapprocher du titre l'insoutenable légèreté de l'être, célèbre roman de Milan Kundera, qui condensait un peu ce même esprit, en très peu de mots.